Reacciones intempestivas

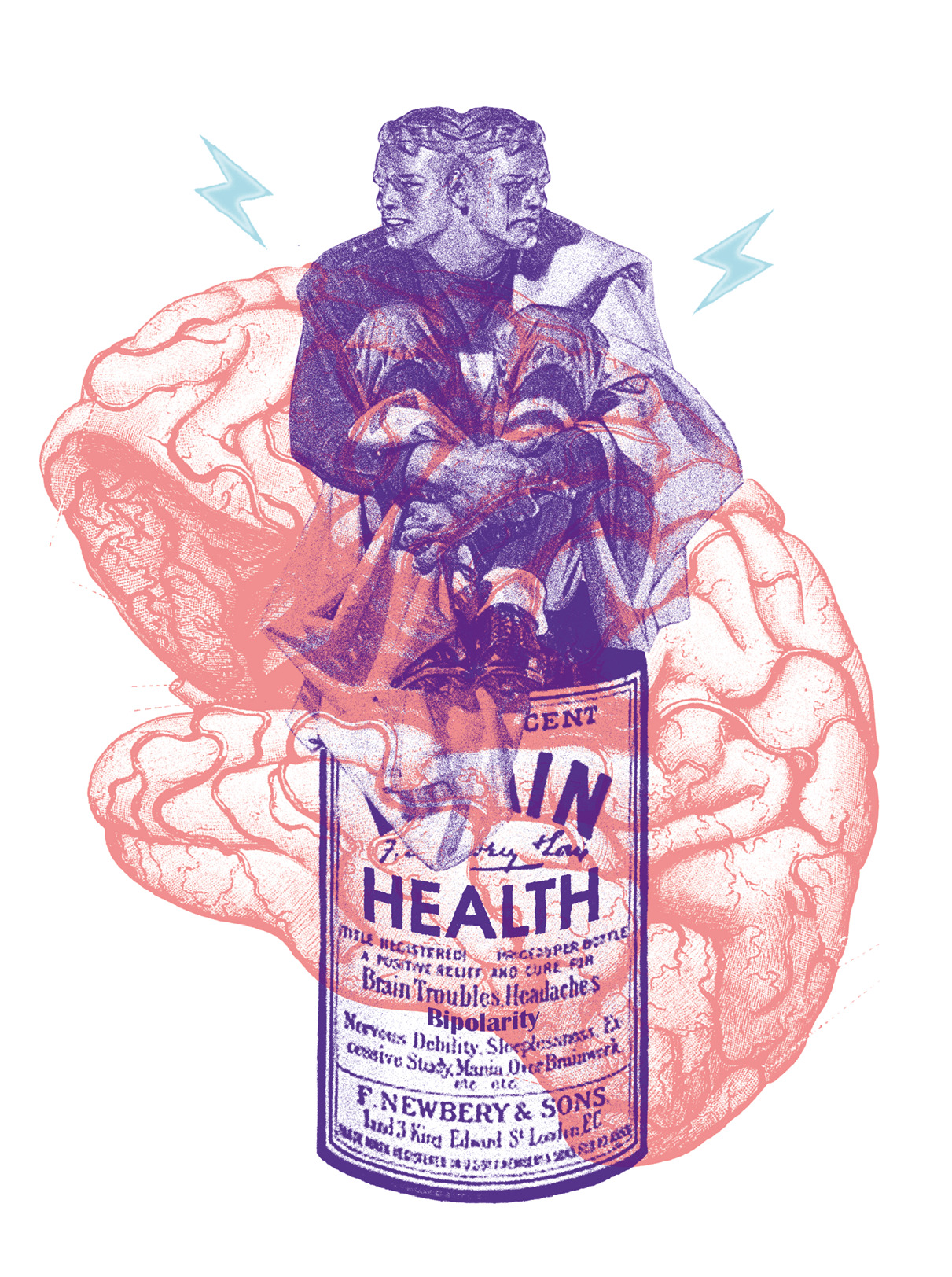

Diario y testimonio de un maníaco depresivo (diagóstico inconcluso)

Sobre las grietas que se abren dentro de la familia de un paciente con trastorno bipolar en Brasil, el rol terapéutico de las mascotas y las parejas en un entorno tan hostil, y las similitudes de los episodios de manía con los efectos de algunas drogas.

Texto por Adriano Cirino. Traducción por Nicolás Ardila. Ilustración por León Legrand.

POR Adriano Cirino

Los siguientes fragmentos fueron extraídos del diario que guardo de mis sesiones semanales de psicoanálisis lacaniano con el doctor S., quien también es mi psiquiatra desde marzo de 2021. En su consultorio hablamos de mis compulsiones y cambios de humor. Con ese eufemismo (cambios de humor), él evita referirse al diagnóstico de psicosis maníaco-depresiva, también conocida como bipolaridad o trastorno afectivo bipolar, de difícil conclusión.

“Es una dolencia biológica principalmente, pero tiene un enorme impacto psicológico por la manera en que se vive; se trata de una enfermedad única en la medida en que reporta algunas ventajas y placeres, y, sin embargo, genera un sufrimiento casi insoportable, cuando no un suicidio”, escribe la psiquiatra Kay Redfield Jamison, autoridad mundial en el asunto, en su testimonio Una mente inquieta (1995).

Frente a los fragmentos seleccionados, mi impresión es que estoy lidiando con una bomba de mecha corta prendida o con una bestia a la defensiva, cuyas reacciones son tan intempestivas como violentas, cuando no patéticas. Por suerte, cuento con el apoyo de mi padre y de una (hace siete meses, ex) novia que también son profesionales de la salud mental, y, desde luego, con el amor incondicional de mi madre. Casi nadie soporta quedarse “en la cuerda floja” –pues no se sabe cómo la otra persona va a reaccionar, según su estado de ánimo– por mucho tiempo. Al contrario: la gente se aleja.

Debido a mis recaídas y cambios de humor, a veces tengo dificultades con los compromisos sociales, razón por la cual la gente que convive conmigo, o podría convivir, me ve como alguien inconstante, poco confiable. Casi no tengo amigos, y a mis 28 años sigo fumando marihuana y viendo porno como un adolescente. Además, mis únicas conversaciones –monólogos, en realidad– son los miércoles a las 16:30 con el doctor S., pues hasta con mis padres perdí conexión. “Contigo todo son conjeturas”, me dice mi padre con tranquilidad. “Porque realmente no hay de qué conversar”.

A pesar del estigma social que rodea a los pacientes psiquiátricos y a las enfermedades mentales –y también por ese motivo–, hago público este relato, porque puede servir para estudiar el caso clínicamente, pero sobre todo por un deseo de exhibicionismo.

Viernes 22 de julio de 2022

Después de cenar, Leila y yo íbamos a ver una película, pero papá salió de su estudio y nos interrumpió. Yo le había dejado un plato de pasta y una copa de vino en la cocina. Él se acercó a darme las gracias. “Intentamos ver una película…”, le dije, muy repelente. Fue como decirle: “¿Podemos tener un poco de privacidad?”, y como si en lugar de estar en la sala estuviéramos en mi cuarto.

“Pídele disculpas”, me dijo Leila, avergonzada.

Sábado 23 de julio

Aún en la cama, Leila echó un vistazo a su Instagram. Yo exprimía naranjas para el desayuno, cuando ella me preguntó qué canción podría usar en una de sus historias. Di algunas sugerencias que fueron rechazadas al instante. Mientras comíamos, me sugirió no excederme con la bebida en la fiesta a la que iríamos más tarde. Según ella, la cumpleañera no tenía la mejor impresión de mí, teniendo en cuenta el “incidente” del último Carnaval (me burlé de que un desconocido tuviera la delicadeza de alertarme sobre el peligro de los automóviles que pasaban por el lugar, y después me irrité con Leila, que me regañó por ello). Me hice la víctima. Nada de fiestas entonces.

Lunes 25 de julio

Visité a mamá. Vimos en YouTube un programa de Haroldo Dutra Dias llamado Prisiones de la mente: grilletes del dolor y del placer. Cuando acabó, me soltó un sermón ‒de once minutos cronometrados‒ llena de convicción. Escuché sin decir nada y luego repliqué: “Estás dando una conferencia sobre otra conferencia”. Tiré la puerta y me fui.

Martes 26 de julio

Papá me invitó a comer al autoservicio. Le dije que primero quería dejar unos trastes en el garaje y pasar por la papelería.

‒¿Por qué no lo haces después del almuerzo? ‒me preguntó, como si lo de mis tareas lo retrasara para llegar a la oficina.

‒¡Ah, entonces ve solo! ‒respondí.

En la noche volvimos a hablar, cuando yo estaba exprimiendo naranjas para el jugo de la mañana. De repente se entrometió:

‒Dicen que el jugo de naranja se oxida fácilmente, pierde las vitaminas…

‒Ajá, pero si no hacemos jugo las naranjas se van a pudrir ‒contesté. Y después añadí, con tono amenazante‒: Siempre es lo mismo. Cuando me acuesto tarde, dices: “Te estás yendo tarde a la cama”, pero cuando me levanto temprano no hay nada que celebrar.

Me refería al refuerzo positivo del que hablan los psicólogos.

No hubo respuesta.

***

Aumenté la dosis de topiramato (200 mg) por automedicación. Debería empezar a meditar.

Miércoles 27 de julio

En mi cuarto, por la mañana:

‒Cuando vuelva del gimnasio pasaré por el supermercado ‒me dijo papá‒. ¿Traigo Zucaritas de las grandes?

‒No sé ‒respondí mientras cambiaba las sábanas‒. Compra lo que quieras. Ni siquiera he desayunado.

Creo que lo oí resoplar, lleno de ira.

***

De acuerdo con el resultado de mi examen, la concentración de litio en mi sangre (0,67 mmol/L) por fin alcanzó el nivel terapéutico.

El doctor S. aumentó la dosis de quetiapina (100 mg).

Viernes 29 de julio

Estando en casa de Leila, recogí por mi cuenta los platos de la cena. Después, en lugar de salir a fumar, me senté en el sofá a ver una película con ella. Me estaba portando bien, ¿no? Leila trajo una cobija, pero me estaba sofocando. No pude concentrarme y me sentí irritado. Entonces fui al cuarto, me recosté un rato e hice ejercicios respiratorios.

Leila me siguió, tratando de entender qué había pasado:

‒Si te lo explico, ¿prometes que no vas a decir “¡No jodas, Adriano!”? ‒pregunté.

‒Depende.

‒Entonces déjame solo.

Sin embargo, cuando ella volvía a la sala, comencé a enumerar los porqués en voz alta, como un niño.

Miércoles 10 de agosto

Por la mañana le pedí a Leila cincuenta reales. Aunque estaba ocupada en una reunión, me los giró.

En la noche fue su turno de pedir favores, así que insistió en que le diera like y comentara una publicación de Instagram sobre una clínica donde ella empezaría a ofrecer consultas psiquiátricas privadas. Yo estaba en casa de mamá, viendo un partido de fútbol ‒Palmeiras versus Atlético Mineiro, por la Copa Libertadores‒, y le dije que necesitaba tiempo para pensarlo bien. Entonces se molestó:

‒Yo estaba trabajando y tú estás viendo televisión ‒dijo‒. No es lo mismo.

‒Te pedí dinero y tú me pediste un like ‒comparé‒. De hecho, es lo mismo.

***

El doctor S. redujo a la mitad las dosis de sertralina (50 mg) y bupropión (150 mg). Cuando le pregunté si esa medida correspondía a una remisión de la depresión o a un acceso inminente de manía, él apenas respondió que “esos pequeños ajustes de la medicación son comunes a lo largo del tratamiento”.

Jueves 11 de agosto

En la noche Leila me llamó con un tono seductor en su voz:

‒¿Será que puedes venir a dormir aquí mañana?

No sé cómo esa llamada sugestiva se convirtió, a través de WhatsApp, en una discusión acalorada:

‒Nunca estás satisfecha ‒escribí, con manos temblorosas‒. Cuando fumo y me quedo en casa, dices que estoy deprimido; cuando me despierto y salgo temprano, entonces estoy eufórico.

‒Amor, hagamos lo siguiente: no hablemos más sobre tu tratamiento. Tienes razón. No soy tu médica ni tu terapeuta, y tal vez estoy confundiendo las cosas.

‒De acuerdo ‒ dije, pero añadí‒: Algo más: mi armónica. Para que sepas, el chofer de Uber, que nos llevó el otro día a Plaza de Liberdade y me dijo que le gustaría quedarse con ella, no vino a buscarla. Después de todo, era vieja y nunca la usaba. No quiero donarla por manía, sino por caridad, generosidad. Si todas las personas fueran así, el mundo sería mejor, los unos ayudando a los otros. Que seas apegada a lo material es tu problema. Asúmelo.

Sábado 13 de agosto

Leila me llamó en la tarde:

‒¿Por qué discutimos? ‒preguntó.

Confieso que tampoco recordaba por qué. Pero yo quería seguir peleando, y esto fue lo que siguió, otra vez por WhatsApp:

‒Ya que estamos haciendo diagnósticos, déjame decirte que las redes sociales te están volviendo loca ‒le dije‒. Son la primera y la última cosa que ves en el día. Sin comentarios. No tengo esa adicción.

Anotación al margen

Una semana después ‒el 20 de agosto‒ tuve un brote psicótico (apenas una “crisis de agresividad”, según el doctor S.) en público, estando con Leila, agravado por el consumo de alcohol y marihuana. El acontecimiento no aparece en el diario, pues, como se verá, estuve parcialmente incapacitado para escribir. Lo relato a continuación.

… de agosto de 2022

Era una noche de jazz y luna menguante en la Plaza Floriano Peixoto. Me encontré con Leila en el bar Brasil 41. Llegué después de la hora acordada y tenía una mochila, pues ‒al menos ese era el plan‒ dormiría en su casa. Compartimos una cerveza. Critiqué la falta de vasos de vidrio y de plástico disponibles. Sobra decir que se suponía que tendríamos una velada romántica.

En la plaza bebimos y nos besamos; nos encontró una pareja amiga, nos saludamos y fumamos. En determinado momento, Leila quiso alejarse de la multitud porque se sentía mareada. Cuando llegamos a los jardines se desmayó. Pronto estuvo en el suelo, inconsciente.

Mi primer impulso fue coger una botella de agua del carrito del vendedor ambulante más cercano para vaciársela en el rostro y despertarla. “Ya te pago”, le dije.

La princesa despertó, pero no se había levantado ni recuperado del susto cuando el vendedor ya me estaba cobrando el agua, frotando el índice y el pulgar, como quien dice: “¿Y el dinero?”. ¡Ah!, ese fue el detonante. Me convertí en una bestia dispuesta a atacar. Me le tiré encima con todas mis fuerzas, no tuve ojos para nada más: “¿Ahora qué? La chica en el suelo, ¿y tú cobrando una botella de agua? ‒ solo me faltaba echar espuma por la boca‒. Pedazo de mierda, ¿quieres una paliza?”.

Me lo iba a comer vivo, si no hubiera sido por dos o tres guardias del evento, que incluso me amenazaron con armas de electrochoque.

Cuando nos alejamos, sin embargo, quise regresar ‒necesitaba “darle una lección” al tipo, o algo así‒, así que empecé a correr. Alguien me agarró de la mochila, me resistí, me liberé; pero en medio del forcejeo me caí, vomité, lloré.

“¡Carajo, tu dedo!”, dijo mi amigo, entre apenado y asqueado. Fue entonces cuando descubrí que me había roto el meñique.

Esa misma noche, Leila me acompañó a casa y después al hospital. Los papeles de médica y novia se seguían confundiendo.

Epílogo

Algo similar al altercado en la plaza ya había ocurrido cuando caí en depresión, en junio de 2021, poco después de mi primera crisis hipomaníaca diagnosticada.

La hipomanía es una pepa de éxtasis, o una microdosis de lsd mezclada con una raya de cocaína. Me hacía sentir demasiado confiado, atractivo, conectado con el cosmos: la mejor versión de mí.

Dormía poco, madrugaba; encendía una vela y anotaba mis sueños en pedacitos de papel que iba acumulando en un cajón de mi escritorio. Me sentía fascinado por Carl Jung, el I-ching, la astrología y el concepto de sincronicidad: una noche, cuando el reloj de la cocina de mi apartamento ‒reloj cuyo fabricante era de apellido Ying‒ se estrelló contra el suelo de repente, juré que mi energía Yang había sido la causa del fenómeno. Entonces, mi intuición me decía que mi energía era muy activa. Leila estaba aterrorizada (incluso creo que le sugirió a mi padre que me internara en el hospital).

Además de anotar mis sueños, desarrollé la “manía” de escribir cartas en el computador. Entre esas, una carta “de amor” para Meliza, una joven que trabajaba en una farmacia y de la que me enamoré a primera vista. Ella ya tenía novio (o al menos eso me decía). Cual Casanova, un día le anexé una carta a una receta médica de Topiramato –donde además anoté mi teléfono– y se la entregué en las manos:

Belo Horizonte, 27 de abril de 2021

Meliza,

No he visto ninguna foto en Instagram de tu supuesto novio.

Me puedes escribir por WhatsApp sin miedo (es mejor que seguir llamándome desde números desconocidos…).

Estoy encantado con tu piel color chocolate y tus ojos de gata.

Atentamente,

Adriano.

Posdata: si no eres tú quien me ha estado llamando, disculpa el malentendido.

Es una carta medio stalker, medio paranoica, llena de “manía” persecutoria. Sin embargo, también quiere ser delicada, poética, seductora (“piel color chocolate”; “ojos de gata”) y, asimismo, semiconsciente de la paranoia (“si no eres tú quien me ha estado llamando, disculpa el malentendido”).

Leila empezó a desconfiar de las llamadas anónimas –que, al fin y al cabo, no eran de Meliza, sino puro telemarketing– y descubrió un intercambio de mensajes comprometedores en Instagram. Por suerte, le atribuyó el “affaire” a la manía y lo dejó pasar.

Otra de esas cartas estaba dirigida al doctor S. Un día de consulta, en el horario de mi sesión, se la llevé a la sala de espera y la dejé sobre el sofá. Después, me fui.

Belo Horizonte, 12 de mayo de 2021

Dr. S.,

Hoy no lo necesito.

Así que le traje un presente.

El whiskey que dice que le gusta.

¡Un brindis!

Adriano.

Se nota que yo creía estar curado, porque ese día me di de alta y además le llevé al doctor un Jack Daniel’s Fire. En la siguiente sesión (sí, volví a la otra semana), el doctor S. me agradeció el presente, pero lo rechazó y me sugirió traerlo en una ocasión “más oportuna”, quizá en Navidad.

–Nuestra Navidad es en verano. Hace mucho calor –contraargumenté, terco.

–Le pondré hielo –respondió con picardía.

–Hum, quiero probarlo.

Con mis comportamientos temerarios, típicos de ese estado de ánimo alterado (por ejemplo, preguntarle a un mendigo sobre el destino de la limosna que había recibido y amenazarlo por creer que la gastaría en droga; pilotar un moto a alta velocidad en medio del tráfico y hacer gestos obscenos a los demás conductores), coqueteaba con la muerte y no lo sabía.

Cuando vino la depresión, en cambio, solo quería quedarme en cama, pero era incapaz de dormir; esa era mi angustia, mi infierno. Hasta creí estar poseído por algún espíritu y tuve un pensamiento suicida: lanzarme por la ventana del cuarto (no llegaba a ser una intención o un plan, era una mera fantasía que pasaba por mi cabeza).

Fue entonces que el doctor S., visiblemente preocupado, me recetó el litio, el antipsicótico y los antidepresivos, los cuales, sin embargo, tardarían al menos quince días en surtir efecto. Además, me envió un ansiolítico de acción inmediata para eventuales ataques de pánico.

–¿En qué piso está tu apartamento?

–En el décimo.

–¿No te parece conveniente ponerle un candado o una reja grande a tu ventana?

Pensé que estaba bromeando y que incluso sonreiría con su broma macabra, pero estaba totalmente serio.

–No creo –respondí–. Me sentiría enjaulado.

Con el tiempo, comencé a salir a caminar al parque del barrio, ver partidos de la Eurocopa y jugar a las cartas con mi novia o mis padres: esas eran las únicas actividades que podía desempeñar; no tenía concentración ni para leer ni para ver películas. Lloraba todos los días. Casi no hablaba, no tenía motivación ni interés.

Hasta que un viaje a Florianópolis, planeado por mi papá y en el que nos hospedamos a la orilla del mar, me hizo muchísimo bien. Tanto como adoptar un cachorro, Krypton, a principios de 2022.

Desde entonces, con psicoanálisis y medicación, retomé la lectura, la escritura, el periodismo y la literatura, y sigo relativamente “estable” (no existe una “cura” para la depresión o la bipolaridad).

“No derrotas a la depresión”, afirma el escritor Andrew Solomon en su testimonio de 2001 El demonio de la depresión, una suerte de biblia del tema. “Aprendes a manejarla y a negociar con ella”. Por desgracia, aún no desarrollo “la profundidad moral que es el trofeo en el fondo de la caja de la tristeza” o “la consciencia aguda para percibir la alegría de lo cotidiano”, entre otras cosas que menciona el autor a propósito de quienes logran manejar la enfermedad. “Amo quién soy después de su paso”, dice él.

En la salud y en la enfermedad, Leila siempre estuvo a mi lado (incluso sin tomar votos matrimoniales). A los 19 años, ella perdió a su padre en un accidente de bicicleta en la carretera; tras el luto –de donde viene su resiliencia–, cualquier dolor le pareció banal o tratable. “Estás enfermo pero medicado; ya pasó lo peor…”, me decía para tranquilizarme.

¿No se ha dicho ya, en la filosofía y en el psicoanálisis, que el amor es terapéutico? En ese sentido, toda novia tiene un poco de médica.

ACERCA DEL AUTOR

Periodista y frecuente colaborador de estas páginas. Autor del libro Nos bastidores de Escobar & outras crônicas bogotanas.